一、川崎病概念:

黏膜皮肤淋巴结综合征(mucocutaneous lymph node syndrome,MCLS)又称川崎病,是1967年日本川崎富作医师首选报道,并以他的名字命名的疾病。本病是一种以全身血管炎为主要病变的急性发热出疹性小儿疾病。高发年龄为5岁以下婴幼儿,男多于女,成人及3个月以下小儿少见。临床多表现可有发热、皮疹、颈部非脓性淋巴结肿大、眼结合膜充血、口腔黏膜弥漫充血、杨梅舌、掌跖红斑、手足硬性水肿等。由于本病可发生严重心血管并发症而引起人们重视,未经治疗的患儿发生率达20%~25%。

二、

完全性川崎病诊断标准:

1.发热5天以上,如有其他征象,5天之内可确诊。

2.具有下列中的四条:

(5)颈部淋巴结肿大,直径超过1.5cm。

3.无其他疾病可解释上列表现。如有发热只伴有其他三条,但有冠状动脉瘤者亦可诊断。

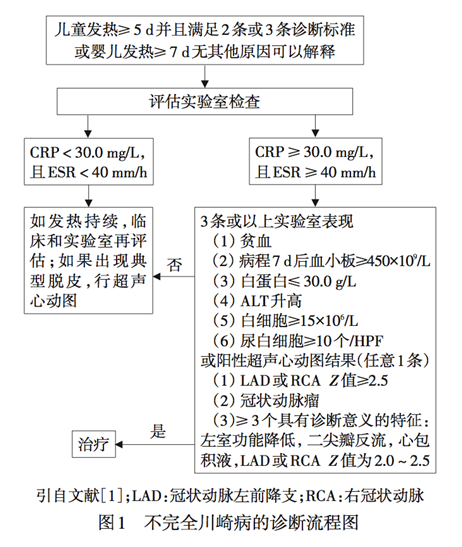

不完全川崎病诊断标准:

三、鉴别诊断:

Stills病,Stevons-Johnson综合征,药物过敏,疫苗接种后,烧伤后。

四、治疗

五、预后本病预后大多良好,大部分的患儿可自行恢复,但5%~9%的川崎病患儿可发生冠状动脉瘤。由于冠状动脉瘤破裂、血栓闭塞、心肌梗死或心肌炎而死亡。目前死亡率下降至1%以下,约2%左右出现复发。